鈴木歯科医院 コラム

ホワイトニング・審美歯科治療(新宿・曙橋)の歯科・歯医者なら「鈴木歯科医院」におまかせ

患者様のお気持ちに寄り添います

こんにちは。院長の鈴木です。

早いもので今年も残すところあと1ヶ月ほどになりました。

クリスマスや年末年始といった楽しいイベントに向け、何かと忙しくなる時期だからこそ、予防ケアに力を入れて、健康なお口を心がけましょう。

さて、お口の健康は日々の積み重ねが大切です。

特に寒い季節は免疫力が低下しがちで、風邪やインフルエンザなどの病気にもかかりやすくなります。

お口のケアをしっかりと行うことは、そうした病気のリスク軽減にも繋がりますよ。

とはいえ、口腔内の状態をご自身だけで判断するのは難しいでしょう。

そこで、ぜひ歯科医院を頼っていただければと思います。

当院は「歯医者さんが苦手」という方にも安心してご来院いただけるよう、丁寧なコミュニケーションを心がけております。

たとえば、「治療内容や進行状況をわかりやすく説明する」「患者様の不安や疑問に対して、親切にお答えする」などです。

スタッフ一同、患者様の気持ちに寄り添いながら、信頼関係を築いていける医院を目指しています。

2024年が終わる前に、ぜひ一度当院までお気軽にお越しください。

鈴木歯科医院

〒162-0065 東京都新宿区住吉町4-1 四谷ガーデニア1F

TEL:03-3356-8800

URL:https://www.sdc.or.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CcB-bN4N8-V7EAE

「歯にモノが挟まる」は危険信号?原因と放置のリスクとは

こんにちは。院長の鈴木です。

11月3日は「文化の日」ですが、「11(いい)3(サンド)の日」という語呂合わせから、「サンドイッチの日」でもあります。実はサンドイッチの由来でもある、イギリスのサンドウィッチ伯爵の誕生日でもあることから世界的にも「サンドイッチの日」として知られています。

サンドイッチは具材をパンに挟む食べもので、お花見やピクニック、運動会など幅広いシーンで親しまれていますが、挟むといえば食べものが歯に挟まることが気になった事は無いでしょうか?

「単なる偶然」と思いがちな、食べものが挟まる悩み。しかし、その症状はお口の中に何かしらの変化が起こっているサインかもしれません。

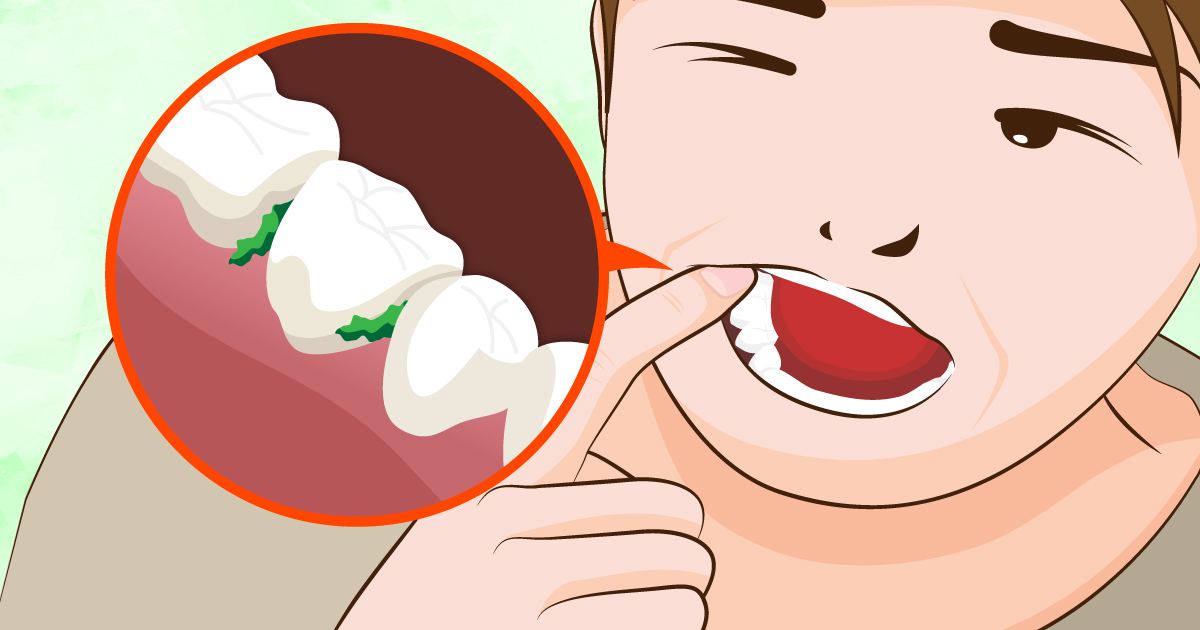

● なぜ食べものが挟まる!?

たとえば、「むし歯」や「歯周病」の進行もそのひとつです。むし歯によって歯の形が変わると、そこに食べものが引っかかりやすくなります。また、歯周病が進行して歯ぐきが痩せたり、歯が動いたりすると、新たなすき間が生じて挟まりやすくなります。

ほかにも、「加齢による歯並びの変化」や「つめもの・かぶせものが経年による劣化や変形で合っていない」などが原因になっていることも。

特に「以前はこんなに挟まらなかったのに……」とイライラすることが増えたら要注意です。放置せずに、早めに歯医者さんで一度診てもらいましょう。

● 放置するのはNG!口臭のリスクも

挟まった食べかすは細菌の絶好のすみかとなり、むし歯や歯周病を悪化させるだけでなく、口臭の原因になることも。さらに、歯と歯の間の汚れが目立つと見栄えも悪く、気づかないうちに周囲の人に不快な印象を与えてしまいかねません。

また、頻繁に挟まることによる歯ぐきへの刺激は、やがて痛みや出血を引き起こしていきます。放っておくと、わずかな刺激でも大きな痛みを感じやすくなり、食事の楽しみを半減させてしまいます。

● 食べものが歯に挟まったら治療で解決!

むし歯が原因であれば悪い部分を取り除いて、そこにつめものやかぶせものを入れることですき間をなくすことができます。つめものやかぶせものが合っていない場合は、新しく作り直すことで問題を解決できます。

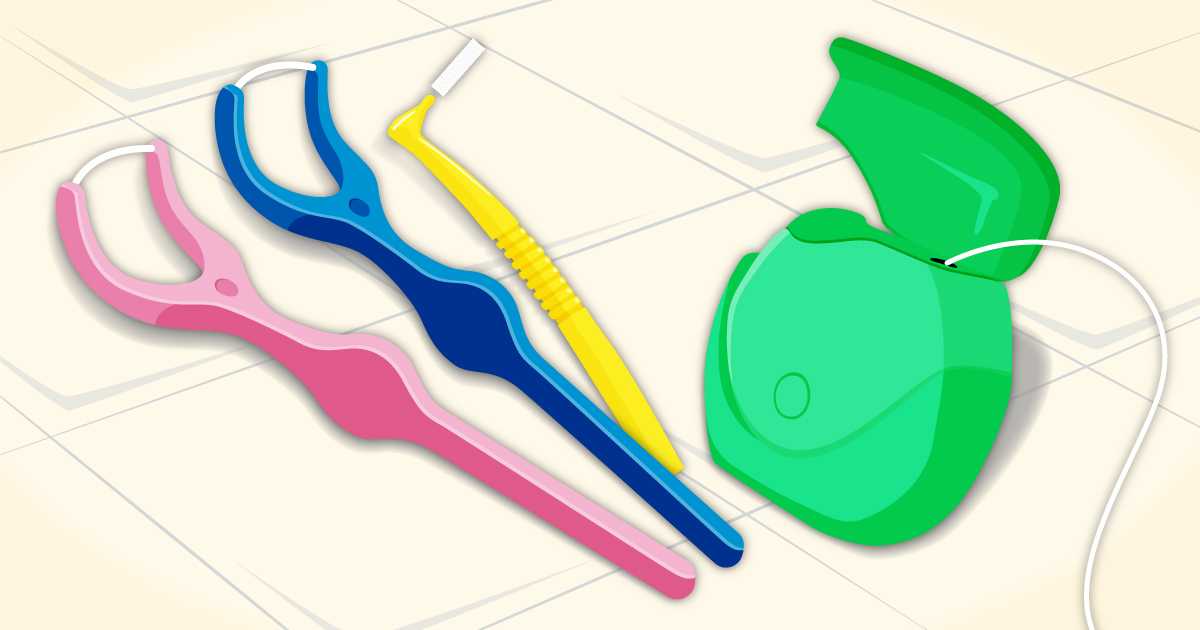

一方で、歯周病の場合は歯ぐきが弱って歯が動きやすいため、治療をしてもしばらくすると再びすき間が生じてしまうことがあります。そのため、歯科医院で適切なブラッシングや歯間ブラシ、フロスの使い方を指導してもらい、日々のケアを徹底することが重要です。

「近頃、食べものが挟まりやすい」と気にはなっていたものの次第に慣れてしまい、そのまま放置しているという方は意外と少なくありません。しかし、その些細なトラブルがのちのち大きな問題へと発展してしまうおそれがあります。「たいしたことないから」と放っておかずに、早めに歯科医院でチェックしてもらい、適切な対策を行っていきましょう。

鈴木歯科医院

〒162-0065 東京都新宿区住吉町4-1 四谷ガーデニア1F

TEL:03-3356-8800

URL:https://www.sdc.or.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CcB-bN4N8-V7EAE

カウンセリングにも力を入れています

こんにちは。鈴木歯科医院です。

カラッと晴れた秋空が気持ちのいい季節になりました。

一方でこれからの時期、乾燥には注意が必要です。

お口の乾燥が原因で、口臭が気になったり、むし歯や歯周病のリスクが増加してしまうこともあります。

お口の健康ためにも、乾燥対策を心がけながら爽やかな秋を楽しみましょう。

さて今回は、当院のカウンセリングについてご紹介します。

日本糖尿病学会などから糖尿病と歯周病の関係が示される など、近年、口腔内の健康とあらゆる全身の状態が密接に関係することが明らかになってきています。

そのような経緯もあり、当院は診療理念に掲げているように、歯科医療を通して患者様の生活の質の向上に寄与 したいと考えております。

そのために力を入れているのが治療前のカウンセリングです。

口腔内の症状の改善だけでなく、「歯科医療を通して患者様の生活全体を良くするには」といった、より高い視点を意識し、お話を聞くよう心がけています。

どのようなことにお悩みか。

どのようなご要望をお持ちか。

などを、しっかり時間をかけて伺います。

またカウンセリングに時間をかけたからといって、無理に治療を勧めるようなことはございません。

心からご納得いただき、当然ながらインフォームドコンセントにもご同意いただいたうえで、治療を行わせていただきます。

もちろん治療したらそれで終わりではなく、セルフケアのご説明や、後のメインテナンスまでしっかりと行わせていただきます。

どのような小さな疑問や不安も、担当の歯科医師や歯科衛生士らがしっかりと対応させていただきますのでご安心ください。

まずはご相談だけ、という方も大歓迎です。

歯やお口のことで悩みをお持ちの方は気軽に当院へいらしてくださいね。

鈴木歯科医院

〒162-0065 東京都新宿区住吉町4-1 四谷ガーデニア1F

TEL:03-3356-8800

URL:https://www.sdc.or.jp/

Googleマップ:https://g.page/r/CcB-bN4N8-V7EAE